目次

信仰のルーツをたどる:日本人の心に流れる古代の記憶

お正月には神社で初詣をし、お葬式はお寺で執り行う。

多くの日本人にとって、これはごく当たり前の風景です。

けれど、冷静に考えると不思議ではないでしょうか?

神道と仏教という異なる宗教の儀式を、私たちはなぜ自然に生活の中に受け入れているのでしょう。

その答えは、日本の信仰が歩んできた長い歴史の中にあります。

今回は、「日本の信仰のルーツ」をたどる5つの視点から、その壮大な流れを紐解いてみましょう。

1. はじまりは真逆? ― 神道と仏教の基本的な違い

日本の信仰を語るうえで欠かせないのが、神道と仏教です。

しかし、この二つの宗教は、起源も目的もまったく異なるものでした。

| 比較項目 | 神道 | 仏教 |

|---|---|---|

| 起源 | 日本固有の自然信仰(起源不明) | 紀元前5世紀ごろ、インドで釈迦が開く |

| 教義 | 教典を持たず、八百万の神と共に現世の幸福を祈る | 経典に基づき、輪廻からの解脱を目指す |

| 世界観 | 自然との調和・現世志向 | 苦しみと悟り・来世志向 |

つまり、神道は「生きること」を祝う信仰、仏教は「生からの解放」を説く教えと言えます。

本来は正反対の性質を持つ二つの宗教が、日本の歴史の中で共存し、やがて一体化していったのです。

2. 神と仏が出会った ― 「神仏習合」という革新的な融合

6世紀ごろ、仏教が日本に伝来すると、古来の神道と出会い、やがて「神仏習合(しんぶつしゅうごう)」という独特の融合文化が生まれます。

神と仏は敵対するのではなく、むしろ同じ真理の異なる姿として受け入れられたのです。

この考え方を理論づけたのが「本地垂迹(ほんじすいじゃく)」という思想でした。

仏や菩薩こそが“本来の姿(本地)”であり、<br>

日本の神々は人々を導くために現れた“仮の姿(垂迹)”である。

たとえば、

-

八幡神は「仏教の守護神・大菩薩」とされ、

-

天照大神は「大日如来の化身」とみなされました。

このようにして、日本では「神も仏も同じ存在」という感覚が生まれ、両者が自然に共存する時代が長く続きました。

3. 仏教の根の根 ― インダス文明に息づく精神

インダス文明の遺跡(パキスタン)

話はさらにさかのぼります。

実は、仏教の精神的な源流をたどると、約2000年前に滅んだインダス文明に行き着くのです。

インダス文明と仏教に直接の関係はありません。

しかし、インダス文明の中には、後にヒンドゥー教、そして仏教へと受け継がれる精神的なエッセンスが息づいていました。

-

自然崇拝

-

沐浴による浄化の習慣

-

生命の循環という思想

これらはヒンドゥー文化へと受け継がれ、

そのヒンドゥー社会に対する“内なる改革”として誕生したのが仏教でした。

つまり、インダス文明は仏教の誕生を支えた精神的な土壌だったのです。

日本の仏教をたどると、はるか古代インダスの息吹にまで遡ることができるのです。

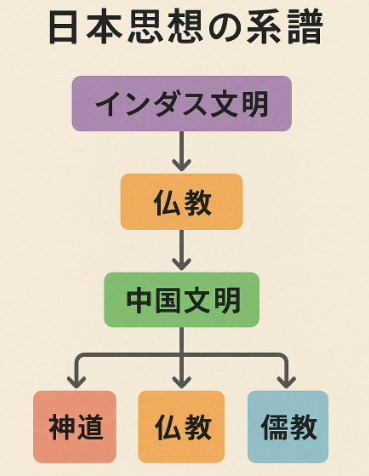

4. 日本思想の系譜 ― インダスから中国、そして日本へ

インダス文明からの流れは壮大ですが、

日本の思想に最も直接的な影響を与えたのは、やはり中国文明でした。

仏教はインドから中国へと伝わり、中国で「大乗仏教」として大きく発展します。

日本へ伝わったのはこの中国仏教であり、同時に儒教や道教といった思想も流入しました。

こうして、

神道という日本固有の信仰の上に、

中国経由の仏教と儒教が重なり、

日本独自の精神文化が形づくられたのです。

そして、その仏教のさらに遠い源には、インダス文明の精神が脈々と流れている――。

この壮大な思想の旅が、今の日本人の心の奥底にも息づいています。

5. インダス文明の信仰世界 ― 仏教以前の祈り

インダス文明の文字は未解読のため詳しいことは分かっていませんが、遺跡や出土品から次のような信仰が推測されています。

| 発見物 | 推定される信仰内容 |

|---|---|

| 角のある男神像 | シヴァ神(破壊と再生の神)の原型 |

| 裸婦像(多数出土) | 豊穣の女神信仰、生命力と出産の象徴 |

| 動物や樹木の印章 | 自然崇拝(動物・木・聖なる川への信仰) |

| 大浴場跡(モヘンジョ=ダロ) | 水で身を清める浄化儀式の存在 |

このように、インダス文明には自然崇拝・清浄・瞑想といった宗教的要素がすでに存在していました。

それらがヒンドゥー教へと受け継がれ、さらに仏教誕生の基盤となったのです。

6.神道とインダス文明の関係 ― 古代から続く「自然との共生の精神」

1. 直接の交流はなかった

まず最初に確認しておくべきは、

神道とインダス文明に直接の接点はないという点です。

インダス文明は紀元前2600年〜1900年頃にインド・パキスタン地域で栄え、

日本列島ではまだ縄文時代の中期にあたります。

したがって、交易や文化的な交流があったわけではありません。

しかし――

宗教や信仰の「原始的な心の構造」という視点から見れば、

二つの文化は驚くほど似た精神性を持っているのです。

2. 自然崇拝という共通の根

神道の根本は「八百万(やおよろず)の神」の考え方です。

山、川、木、岩、風など、あらゆる自然の中に神が宿るという信仰ですね。

人間もまた自然の一部として、調和して生きることを重んじます。

一方、インダス文明でも自然崇拝が盛んでした。

発掘された印章には、動物や樹木、聖なる川を象徴する図像が多く見られます。

特に「聖なる木」や「水で身を清める沐浴の儀式」は、

自然そのものを神聖視する思想を示しています。

つまり、

神道とインダス文明は、ともに“自然を神聖な存在”とみなし、

人間を自然と対立する存在ではなく、その一部として捉えていたのです。

この「自然との共生」の思想は、

文明を超えて古代人に共通する普遍的な信仰の形だと考えられます。

3. 浄化・清めの文化 ― 「水への信仰」の共通点

神道の神事には、「禊(みそぎ)」や「お祓い」など、

水で身を清める浄化の儀式が欠かせません。

これは穢れを祓い、再び神の世界と調和するための行為です。

一方、インダス文明でも「モヘンジョ=ダロ」の大浴場が象徴的です。

大勢の人々が定期的に沐浴し、身体と魂を清めたと考えられています。

水による浄化の行為は、どちらの文化でも“神聖な再生”を意味していたのです。

神道の「禊」とインダスの「沐浴」は、

地理的なつながりこそないものの、人間の根源的な清浄の願いを表す共通の儀式といえます。

4. 多神的世界観と循環の思想

インダス文明では、

複数の神々や女神、自然の霊を祀る多神教的な傾向がありました。

これは後のヒンドゥー教の「多神的構造」へと発展していきます。

神道もまた、多様な神々を同時に尊びます。

それぞれの神は異なる役割を担いながら、互いに対立することなく共存しています。

さらに両者に共通するのは、

「生命の循環」という世界観です。

-

神道では、死と再生、季節のめぐり、稲の成長など、

すべてが「命のつながり」として祝福されます。 -

インダス文明もまた、豊穣の女神や再生の神を象徴的に表しており、

命が生まれ、失われ、また蘇るという“輪”の思想が見られます。

このような循環の感覚は、のちの仏教の輪廻思想にも通じるものがあります。

5. 神道の「心」とインダスの「精神文化」

インダス文明は、文字が未解読であるため具体的な神話や教義は不明ですが、

出土した遺物から「瞑想」「清浄」「自然との一体化」を重視した精神文化が見て取れます。

神道もまた、明確な教典を持たず、

言葉や論理よりも「感謝」「清め」「まつり」という行為を通して神と交わる信仰です。

この点で、神道とインダスの信仰は、

どちらも“体系化された宗教”ではなく、“体感される信仰”であるという共通点を持っています。

6. 結論:遠く離れても、心の方向は同じ

神道とインダス文明のあいだに歴史的な交流はありません。

けれども、その根底にある「自然への畏敬」「水による清め」「命の循環」「多神的な世界観」など、

精神の核には驚くほどの共鳴が見られます。

それは、

人間が自然とともに生きる時代に培われた、

“地球共通の信仰の原型”だったのかもしれません。

結びに ― 祈りが紡ぐ壮大なタペストリー

現代の日本文化や精神性は、一つの宗教から生まれたものではありません。

神道、仏教、儒教――それぞれ異なる起源を持つ思想が、日本という地で混ざり合い、調和しながら独自の形を作り上げました。

私たちが何気なく行っている日常の儀式や習慣。

その背後には、数千年の時と数万キロの旅を経た信仰の記憶が静かに流れているのです。