世界の出生率減少:静かなる危機とその行方

世界の人口動態は、今、大きな転換点を迎えています。かつては「人口爆発」が懸念された時代から一転、多くの国で出生率の低下が急速に進み、人類は「人口減少」という未知の領域に足を踏み入れようとしています。この静かなる危機は、私たちの社会経済システム、価値観、そして未来そのものに深刻な影響を及ぼす可能性があります。

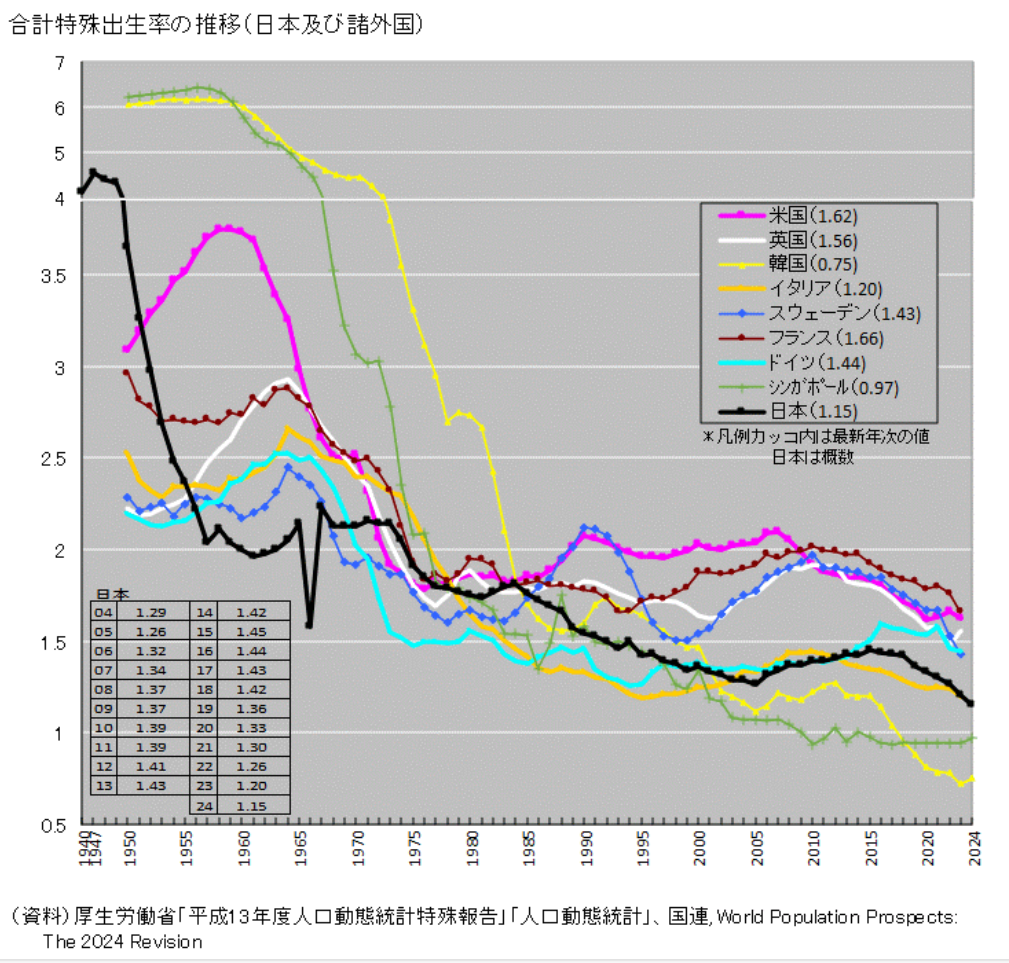

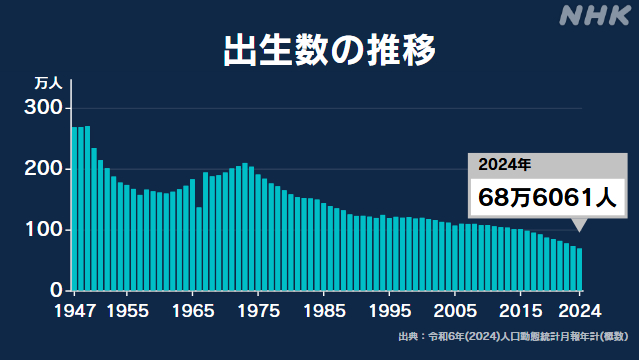

日本も2024年、統計を取り始めて以降、初めて70万人を下回った。また、1人の女性が産む子どもの数の指標となる合計特殊出生率は去年1.15となった。

1. 世界の出生率はどこまで低下したか?

世界の合計特殊出生率(一人の女性が生涯に産む子どもの数の平均)は、驚異的なペースで低下しています。1950年には世界平均で4.7でしたが、2017年には2.4まで半減しました。さらに、米ワシントン大学などの研究機関は、2100年までに1.7を下回ると予測しています。

人口を維持するために必要とされる「人口置換水準」は2.1とされており、現在の世界の出生率はすでにこれを下回る水準に近づいています。この結果、世界の人口は2064年頃に約97億人でピークを迎えた後、減少に転じると見られています。

この現象は、地域によって大きな差があります。

- 特に低下が著しい地域: 韓国、台湾、シンガポールなどの東アジアや、スペイン、イタリアといった南欧諸国では、合計特殊出生率が1.3を下回る「超低出生率」と呼ばれる状況が続いています。日本も同様に世界で最も出生率が低い国の一つです。

- 依然として高い地域: 一方で、サハラ以南のアフリカ諸国の多くでは、依然として4~6という高い出生率を維持しています。

しかし、全体的なトレンドは明確に低下方向であり、かつては先進国特有の問題とされた少子化の波は、今や多くの中所得国、さらには一部の低所得国にも及びつつあります。

2. なぜ出生率は低下するのか?要因の複合的絡み合い

出生率低下の背景には、単一の理由では説明できない、経済的、社会的、文化的要因が複雑に絡み合っています。

これらの要因は相互に影響し合っており、例えば「女性の教育水準向上」は、経済的な自立を促すと同時に、キャリア形成と出産・育児の両立という新たな課題を生み出しています。

3. 出生率低下がもたらす深刻な影響

長期にわたる低出生率は、社会の基盤を揺るがす深刻な影響をもたらします。

-

労働力人口の減少と経済の停滞: 働く世代(生産年齢人口)が急激に減少し、国内の生産力や消費力が低下します。これにより、経済成長は鈍化し、国際的な競争力も失われかねません。これは「人口ボーナス期」(豊富な労働力で経済が成長する時期)の終焉と、高齢者を支える負担が経済の重荷となる「人口オーナス期」への移行を意味します。

-

社会保障制度の崩壊危機: 年金、医療、介護といった社会保障制度は、働く世代が納める保険料によって高齢者世代を支える仕組みです。少子高齢化が進むと、このバランスが崩れ、現役世代一人当たりの負担が急増します。制度そのものの持続可能性が問われることになります。

-

社会・地域の活力喪失: 若者が減ることで、社会全体から革新や挑戦の気風が失われる可能性があります。地方では過疎化がさらに深刻化し、インフラや行政サービスの維持が困難になり、「消滅可能性都市」が増加します。

4. 世界の挑戦:出生率回復への道筋と展望

この静かなる危機に対し、世界各国は様々な対策を講じています。成功しているとされる国々の事例からは、いくつかの共通点が見えてきます。

- フランス: 早くから手厚い家族政策を実施。「結婚しているか否かに関わらず、生まれた子どもは社会全体で祝福し、支援する」という文化が根付いています。保育サービスの無償化や、子どもの数に応じた手厚い現金給付、税制優遇が特徴です。

- スウェーデン: 「男女平等」を徹底し、父親の育児休業取得を義務化するなど、男性が育児に参加しやすい環境を整備。質の高い公的保育サービスが安価に利用できることも、女性が仕事と育児を両立する上で大きな支えとなっています。

- ドイツ: 近年、保育所の増設や育児休業制度の拡充に大きく舵を切り、出生率が回復傾向にあります。移民の受け入れも、労働力人口の維持に貢献しています。

これらの事例から、①経済的支援(現金・税制)、②仕事と育児の両立支援(保育・育休)、③男女平等の実現という3つの柱を、長期的な視点で一貫して進めることの重要性が浮かび上がります。

世界の出生率低下は、単なる人口の問題ではなく、経済のあり方、社会の仕組み、そして私たちのライフスタイルそのものを見直すことを迫る、文明史的な課題です。

将来の人口動態は、アフリカなど一部の地域での人口増加と、その他の多くの地域での人口減少という、極めて不均衡な形で進むと予測されています。この構造的な変化は、国際関係や経済のパワーバランスにも大きな影響を与えるでしょう。

悲観的な未来を避けるためには、各国が自国の状況に合わせて、子育て世代を社会全体で支える包括的な政策を粘り強く実行していく必要があります。同時に、人口減少社会に適応した、持続可能な新しい経済・社会モデルを構築していくという、大きな挑戦が人類に課せられているのです。

国が豊かになると出生率が低下する理由

世界から見た少子化の理由

- 教育とキャリアの向上: 経済が発展すると、特に女性の教育水準が向上し、キャリアの選択肢が広がる。これにより、結婚や出産を遅らせる傾向が強まり、結果として出生率が低下する。

- 生活水準の向上: 豊かな国では、生活水準が向上し、子育てにかかる費用も増加する。これにより、家族が少ない子供を持つことを選ぶようになる。

- 都市化: 経済発展に伴い、都市化が進む。都市部では住居費や生活費が高く、また、子供を育てるためのスペースも限られているため、出生率が低下する。

- 医療と健康の向上: 医療技術の進歩により、乳児死亡率が低下し、子供の生存率が高まる。その結果、少ない子供でも家族が満足するようになる。

- 社会的価値観の変化: 経済が発展すると、個人主義や自己実現を重視する価値観が広がり、結婚や子育てよりも個人のキャリアや趣味を優先する人が増える。

国連が推測する世界中で出生率が低下する原因

国連の見解:出生率の低下の原因

- 避妊知識の浸透

- 女性の社会進出機会の増加

- 子供の死亡率を下げる医療の向上

かつては、乳児死亡率が非常に高かったため、子供の数が多いほど、一部の子供が成人する可能性が高くなることが意味されていた。また、女性は出産と育児に制限されており、避妊ができないため、妊娠が増加し、場合によっては望まない妊娠が発生した。

世界の国々の少子化

▽韓国:0.72

▽スペイン:1.12

▽ポーランド:1.16

▽チリ:1.17

▽リトアニア:1.18

▽日本(※2023年)、イタリア:1.20

高い国

▽イスラエル:2.89

▽メキシコ:1.91

▽フランス:1.66

▽コロンビア:1.65

出生率が比較的高いとされるフランスでは、1995年に1.73まで低下したものの、2019年には1.86まで上昇した。その後、再び低下(1.66)。

ドイツの出生率は1990年代に1.24まで落ち込んでいたが、2000年代から上昇傾向をたどり、2010年代には1.59に回復した。しかし、2022年以降は低下に転じ、ロシアのウクライナ侵攻の影響と言われている。

アメリカの出生率:1.67

中国:1.1

インド:2.0(1950年の5.7人から大幅に低下)

日本の少子化対策

2024年1年間に生まれた日本人の子どもの数は68万6000人余りと、前年より4万1000人余り減少し、統計を取り始めて以降、初めて70万人を下回った。また、1人の女性が産む子どもの数の指標となる合計特殊出生率は去年1.15となった。

日本の少子化理由

1. 経済的要因

- 子育て費用の増大: 教育費や食費、習い事など、子ども一人を育てるのにかかる費用は年々増加傾向にある。特に都市部では、高い住居費も家計を圧迫し、子育ての経済的負担感を増大させている。

- 雇用の不安定化と低賃金: 非正規雇用の増加や昇給の停滞などにより、若い世代の経済的基盤が不安定になっている。将来への経済的な不安から、結婚や出産をためらう人が増えている。

- 女性のキャリア形成との両立の困難さ: 出産・育児によってキャリアが中断されたり、昇進・昇給で不利になったりするケースがいまだに多く見られる。育児休業制度や保育サービスが十分でない場合、女性は仕事と育児の両立に困難を感じ、出産をためらう一因となる。

2. 社会的要因

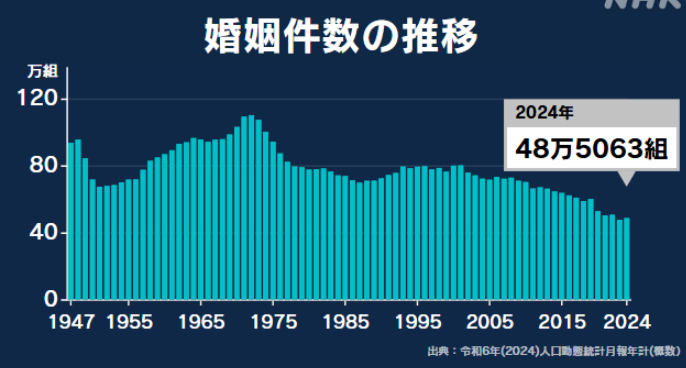

- 晩婚化・未婚化の進行: 結婚する年齢が上昇し、生涯未婚でいる人も増加している。結婚観の変化や、仕事への集中などが考えられる。経済的な理由から親と同居する者が多い。

- 仕事と育児の両立支援の不十分さ: 長時間労働の常態化や、育児に対する職場の理解不足など、仕事と育児を両立しにくい社会環境がある。男性の育児参加が進まないことも、女性の負担を増大させ、少子化を助長する要因となっている。

- 都市部への人口集中と核家族化: 都市部では、地域社会とのつながりが希薄になりがちで、子育ての孤立感を深めることがある。また、核家族化が進み、祖父母などからの育児サポートを得にくい環境も、子育ての負担感を増している。

-

婚外子の割合の低さ:欧米諸国と比較して、結婚せずに子どもを持つことに対する社会的な受容度が低い。

3. 価値観の変化

- 個人の生き方の多様化: 結婚や出産を必ずしも人生の必須事項と捉えない人が増え、個人のキャリア形成や趣味、自己実現などを重視する価値観が広がっている。

- 子どもを持つことへの意識の変化: かつては「家」の存続や労働力確保といった側面もあった出産だったが、現代では子どもを持つことの喜びや精神的な充足感を求める一方で、その責任の重さをより意識するようになっている。

4. 政策の限界

- 多くの先進国で、育児休業制度の拡充、保育サービスの充実、経済的支援策など、様々な少子化対策が講じられているが、出生率の劇的な回復には至っていない。これは、経済的・社会的要因、価値観の変化が根深く、個別の政策だけでは解決が困難であることを示唆している。

日本の少子化対策

- 経済的支援: 子育て世帯への経済的支援を強化している。例えば、児童手当の支給額を増額し、支給期間を高校生年代まで延長している。また、多子世帯には追加の支援が行われている。

-

教育費の負担軽減: 高等教育の授業料減免や給付型奨学金の拡充を進めている。特に多子世帯や低所得世帯に対する支援が強化されている。

-

出産・育児支援: 出産育児一時金の増額や、低所得の妊婦への初回産科受診料の助成など、出産にかかる経済的負担を軽減する施策が実施されている。

-

住居支援: 子育て世帯向けの公営住宅や空き家の活用を進め、良質な住居を提供するための支援が行われている。

-

保育の質向上: 保育士の配置基準の改善や処遇改善に取り組み、保育の質を向上させる施策が進められている。

-

働き方改革: 短時間労働者への社会保険適用拡大や最低賃金の引き上げなど、働きやすい環境づくりが進められている。

- 婚活支援:自治体41か所で婚活イベントを実施。37か所で結婚支援センターを運営。

出生数の減少には、「結婚の減少」も大きな要因の1つと指摘されている。

グローバル化と少子化

グローバル化は、国境を越えた経済、文化、情報の交流が進む現象。これにより、異なる文化や価値観が交わり、経済的な相互依存が深まる。

グローバル化は、女性の権利向上やジェンダー平等の推進にも影響を与えている。例えば、国際的な企業や組織がジェンダー平等を重視することで、女性の労働参加が促進される。

フェミニズムは、女性の権利と平等を求める運動。フェミニズムは、教育や労働市場での平等、家庭内での役割分担の見直しなど、多岐にわたる課題に取り組んでいる。グローバル化により、フェミニズムの理念や運動が国際的に広がり、異なる文化圏でも女性の権利向上が進む。

フェミニズムの進展による女性のライフコースの多様化が、結果として晩婚化や少子化の一つの側面と関連している可能性は否定できない。しかし、それを少子化の「主犯」と見なすのは短絡的であり、より根本的な経済的要因や社会構造の問題、そしてジェンダー平等の達成度合いといった複合的な視点から考える必要がある。

フェミニズムが求める社会変革

フェミニズムは、男女双方にとって働きやすく、育児にも参加しやすい社会、つまりワークライフバランスが取れ、経済的な不安なく子育てができる社会の実現を求めている。

まとめ

フェミニズムが目指す「男女が共に尊重され、能力を活かし、家庭も仕事も両立できる社会」は、多くの人にとって子どもを産み育てやすい環境であり、長期的に見れば少子化に歯止めをかける可能性を秘めているとも言える。

重要なのは、女性の自己決定権を尊重しつつ、誰もが安心して子どもを産み育てられる社会経済的基盤を整備すること。