2026年4月より、75歳以上の方が加入する「後期高齢者医療制度」の保険料に、新たに「子ども・子育て支援金」が上乗せされることになります。

これは、深刻化する少子化問題に対応するため、子どもたちが健やかに育つ社会環境を整える費用を「全世代で」支え合おうという政府の新たな取り組みの一環です。

では、月々どのくらいの負担になるのでしょうか。

「子ども・子育て支援金」について、詳しく解説していきます。

目次

「子ども・子育て支援金」とは?

「子ども・子育て支援金」は、深刻化する少子化に歯止めをかけるための、国の重要な取り組みの一つです。この支援金は、「こども未来戦略」と名付けられた、政府の子育て支援強化策を実現するための重要な財源となります。

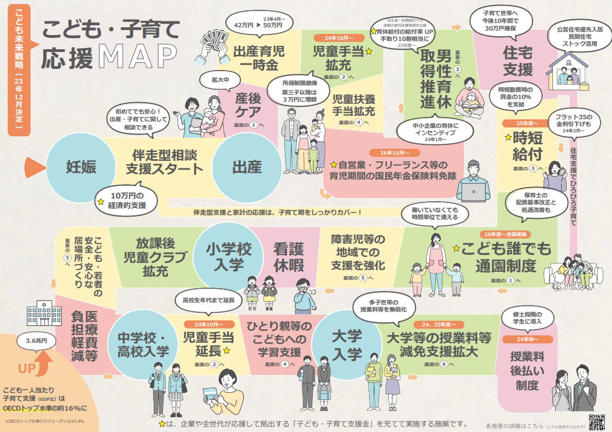

具体的には、出産育児一時金の拡充、児童手当の増額、自営業やフリーランスの方々の育児期間中の国民年金保険料免除、さらには時短勤務中の給付や、住宅ローン「フラット35」の金利引き下げなど、政府は多岐にわたる施策で子育て世帯をサポートしていくことを目指しています。

これまで、子育て支援にかかる費用は、主に税金や企業からの拠出金でまかなわれてきました。しかし、少子化が進む中、支援をより充実させ、制度を持続させていくには、高齢者を含めたすべての世代が協力して支え合うことが求められています。

これらの財源を確保するため、2026年4月からは「子ども・子育て支援金」として、私たち全世代の医療保険料に上乗せされる形で徴収が始まります。

子ども・子育て支援金【75歳以上の後期高齢者】の負担は「月額」いくら増える?

では、2026年4月から始まる「子ども・子育て支援金」によって、後期高齢者の保険料は具体的にどれくらい増えるのでしょうか。

政府は2026年度~2028年度にかけて「医療保険に上乗せする支援金」を段階的に引き上げていく予定です。

- 2026年度:約6000億円

- 2027年度:約8000億円

- 2028年度:約1兆円

この総額を、現役世代の医療保険加入者(健康保険組合、協会けんぽ、共済組合、国民健康保険など)と、後期高齢者医療制度の加入者で分担することになります。

このうち、後期高齢者医療制度の加入者1人あたりの支援金額が月額どれくらいになるかを見ていきましょう。

後期高齢者1人あたりの負担増の目安(見込額)

こども家庭庁の資料によると、後期高齢者医療制度の加入者1人あたりの支援金額は以下の通りです。

- 2026年度(令和8年度):平均月額200円

- 2027年度(令和9年度):平均月額250円

- 2028年度(令和10年度):平均月額350円

ただし、後期高齢者医療保険料と同様に、支援金額も年収により異なります。支援金の具体的な金額は、後期高齢者医療制度全体の保険料率の見直し状況などによって変わるため、現時点ではまだ確定していません。

しかし、2026年4月からは、毎月数百円程度の「子ども・子育て支援金」が医療保険料に上乗せされる見込みです。ある程度の負担増を想定しておくとよいでしょう。

《年収別》支援金額はどれくらい?

子ども・子育て支援金は、保険料と同じように収入に応じて負担額が変動します。こども家庭庁の資料をもとに、2028年度における年収別の支援金の目安額(年金収入のみの場合)を確認していきましょう。

《2028年度》単身世帯・年収別支援金の目安額(年金収入のみの場合)

- 年収80万円:月額 50円(均等割7割軽減)

- 年収160万円:月額 100円(均等割7割軽減)

- 年収180万円:月額 200円(均等割5割軽減)

- 年収200万円:月額 350円(均等割2割軽減)

- 年収250万円:月額 550円(軽減なし)

- 年収300万円:月額 750円(軽減なし)

なお、年金収入300万円は上位約5%、年金収入400万円以上は上位約1%に該当するとされており、これらは例外的なケースになると考えられます。

「保険料+子ども・子育て支援金」で「月額7000円」前後になるケースも…

2026年4月から後期高齢者医療保険の保険料に「子ども・子育て支援金」が上乗せされます。

年金収入195万円の方の場合、「保険料+支援金」で「月額7000円」前後になるケースもあります。

《都道府県別》後期高齢者医療保険料の平均月額(2025年度・年金収入195万円の場合)

参考までに、2025年度の「年金収入195万円」の方の後期高齢者医療保険料の平均月額は以下のとおりです。

-

全国:5673円

- 北海道:6325円

- 青森県:5415円

- 岩手県:4808円

- 宮城県:5216円

- 秋田県:5042円

- 山形県:5283円

- 福島県:5056円

- 茨城県:5358円

- 栃木県:4991円

- 群馬県:5567円

- 埼玉県:5067円

- 千葉県:5008円

- 東京都:5355円

- 神奈川県:5440円

- 新潟県:4850円

- 富山県:5033円

- 石川県:5573円

- 福井県:5458円

- 山梨県:6003円

- 長野県:5156円

- 岐阜県:5400円

- 静岡県:5275円

- 愛知県:6117円

- 三重県:5475円

- 滋賀県:5371円

- 京都府:6180円

- 大阪府:6495円

- 兵庫県:6134円

- 奈良県:5833円

- 和歌山県:6125円

- 鳥取県:5892円

- 島根県:5618円

- 岡山県:5758円

- 広島県:5438円

- 山口県:6408円

- 徳島県:6033円

- 香川県:5892円

- 愛媛県:5719円

- 高知県:6100円

- 福岡県:6641円

- 佐賀県:6250円

- 長崎県:5792円

- 熊本県:6259円

- 大分県:6509円

- 宮崎県:5675円

- 鹿児島県:6592円

- 沖縄県:6410円

最も保険料の平均額が高いのは福岡県の月額6641円、最も保険料が安いのは岩手県の月額4808円です。

仮に「子ども・子育て支援金」が月額200円上乗せされると、月7000円の負担になるケースも出てくる可能性があります。近年、後期高齢者医療保険料は上昇傾向にありますので、子ども・子育て支援金の上乗せだけでなく、全体の保険料が増える可能性も想定しておくとよいでしょう。

物価上昇だけじゃない、負担は増える一方…

2026年4月からは、「子ども・子育て支援金」が後期高齢者医療制度の医療費に上乗せされる形で新たに加わる予定です。

近年の賃金や物価の上昇を背景に年金額は3年度連続で増額改定となっていますが、2025年度においては前年度から1.9%引き上げられても、物価上昇のペースを下回っており実質的には目減りとなります。さらに今年は「令和の米騒動」という言葉があるように、飲食料品の値上げも強い勢いで続いています。

「実質的には増えたといえない年金収入」と「どんどん増えていく生活費」、これに加え医療保険料や介護保険料も年々増加傾向にあります。

こうした状況下では、たとえ月に数百円の負担増であっても、固定費が増えることは無視できません。ご自身の家計への影響を事前に把握し、準備を進めておくことが大切です。