目次

ステマ問題

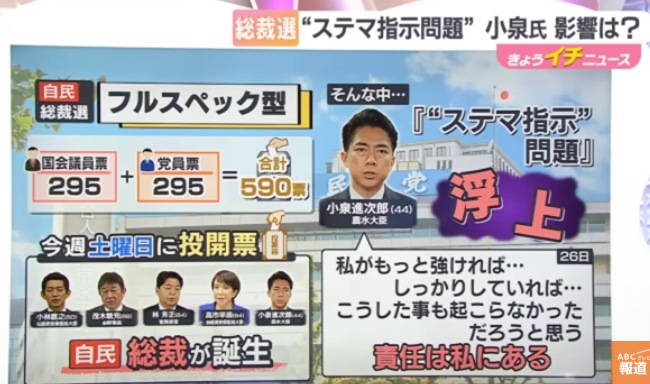

最近、ある政治家の事務所が支持者に対してSNSなどへの「コメント例」を配布していたとされる、いわゆる「ステマ(ステルスマーケティング)」疑惑が大きな注目を集めました。この出来事は、単なる一つの政治スキャンダルとして片付けられるべきではありません。むしろ、これは日本の政治、倫理、そしてテクノロジーが交差する点で、これまで見過ごされてきた根深い問題を浮かび上がらせた重要なケーススタディと言えます。

一見すると複雑に見えるこの問題ですが、その本質を紐解くと、日本のネット選挙が直面している“意外な”課題が見えてきます。本記事では、この事件から得られる3つの最も重要で、かつ驚くべき教訓を、デジタルメディア分析の視点から解説していきます。

「違法ではない」が「信頼を失う」—問題の本質は法律の“外”にある

今回の事件でまず押さえるべき最も重要な点は、この行為が明確な「違法行為」とは断定しにくいグレーゾーンにあるということです。政治家の事務所名義で「コメント例」を配布したメールの存在が確認されており、「ステマ的手法」が用いられた可能性は非常に高いと考えられます。しかし、これが直ちに法律違反となるわけではないのです。

なぜなら、2023年10月から施行された景品表示法の「ステマ規制」は、主に事業者が行う商品やサービスの広告を対象としており、政治活動への適用は想定されていません。また、公職選挙法もネット選挙運動に関する規定はありますが、「支持者にコメントの参考例を送る」という行為そのものを直接的に禁じる条文は存在しないのが現状です。

しかし、法的に罰せられないからといって問題がないわけではありません。むしろ、本当のダメージは法的な罰則ではなく、政治家にとって最も重要な資産である「信頼」と「透明性」が著しく損なわれる点にあります。このダメージは、ある種の痛烈な皮肉によって増幅されています。今回疑惑の中心にいたのは、他ならぬ日本のデジタル政策を推進する立場の政治家でした。デジタル空間の公正性を担保すべき人物が、その空間を操作しているかのような疑念を抱かれることは、政治生命にとって致命的ですらあります。

要するに、これは「違法性」よりも「政治家の信頼性‧透明性」の問題として、メディアや有権者が強く批判する理由がある、というのが合理的な結論です。

海外の「サイバー戦争」とは違う、日本の“手作り感”あふれる世論操作

「選挙における世論操作」と聞くと、多くの人が国家ぐるみの大規模なサイバー攻撃を思い浮かべるのではないでしょうか。しかし、今回の日本のケースは、そうした海外の事例とは目的も手法も、そして規模も大きく様相が異なります。

例えば、海外の代表的な事例を見てみましょう。

🇺🇸 アメリカ

- 2016年米大統領選挙では、ロシアの「インターネット・リサーチ・エージェンシー」がSNSを使ってトランプ有利・クリントン不利の世論操作を仕掛けたことがFBIなどの調査で明らかに。

- Facebook広告や偽アカウント、Twitterボットを駆使し、数千万規模の有権者に影響。

- 問題は「外国勢力の介入」+「プラットフォーム側の監視不足」。

🇬🇧 イギリス

- Brexit国民投票(2016年)では、ケンブリッジ・アナリティカ社がFacebookデータを不正利用し、有権者にパーソナライズ広告を大量配信。

- 「ターゲティング広告」そのものが問題視され、プライバシー保護と選挙公正性の議論が拡大。

🇷🇺 ロシア・中国など

- 国家ぐるみで「世論工作部隊」を持ち、国内外のSNSで大量の偽情報やプロパガンダを発信。

- 特に中国の「五毛党」やロシアの「トロール工場」は有名。

- これは「政権維持」「国際世論誘導」が目的であり、規模も組織性も大きい。

日本の牧島氏疑惑との比較

| 観点 | 海外事例 | 日本(牧島氏疑惑) |

|---|---|---|

| 規模 | 数百万〜数千万規模の広告・SNS工作 | 数百人〜数千人規模の支持者に「例文コメント依頼」 |

| 手法 | 偽アカウント、大量ボット、AI広告配信 | 支持者にメール送付 → 実名/アカウントでコメント投稿 |

| 主導者 | 外国勢力(ロシア、中国)や大規模企業(Cambridge Analytica) | 国内政党・議員事務所(牧島氏陣営) |

| 目的 | 大統領選・国民投票など「国の方向性を決める選挙」 | 自民党総裁選における候補イメージ操作 |

| 違法性 | 外国介入・データ不正利用で明確な違法 | 現行法ではグレー(ステマ規制や公選法の適用が曖昧) |

| 世論の反応 | 「民主主義を破壊する深刻な攻撃」 | 「政治倫理違反」「不透明なやり方」への批判が中心 |

これらに対し、今回の日本の事例は、目的が「自民党総裁選における候補イメージ操作」であり、事務所が数百人から数千人規模の支持者に対し、メールでコメント例を送るという、非常に小規模なものでした。その手法は、専門家が“手作り感”があると評するほど、アナログなものでした。

この対比は、日本の「特殊性」を明らかにしています。ネット上の世論操作に対し、日本のマスメディアは「政治家の倫理問題」として非常に敏感に反応し、有権者も「政治家は清廉であるべきだ」という文化的期待から、こうした行為を強く批判します。海外では高度なテクノロジーを駆使した選挙戦術の一環と見なされかねない行為が、日本では未だに「政治家らしくない、有権者を欺く行為」として、倫理的な観点から断罪されるのです。

今回の事件は“序章”にすぎない? AIが選挙を乗っ取る未来への警告

この事件が持つ最も憂慮すべき側面は、過去の出来事そのものではなく、それが指し示す未来の姿です。今回の「アナログな」ステマ疑惑は、第1章で指摘したような、日本の政治的ネット工作における規制の空白地帯を浮き彫りにしたテストケースであり、より深刻な脅威に対する“最後の警告”と捉えるべきでしょう。

このまま何の対策も講じられなければ、日本の選挙は以下のようなリスクに直面する可能性があります。

- “小規模ステマ”の常態化: 公職選挙法などが明確に禁じていないことを逆手に取り、今回のようなコメントテンプレート配布が、もしお咎めなしで終われば、今後の選挙における「当たり前の戦術」として定着してしまう恐れがあります。

- “大規模ネット工作”への拡張: 今日の“手作り”の手法は、明日にはAIによって進化します。生成AIが自動で大量の支持コメントを生成したり、ディープフェイク動画で対立候補を貶めたりするなど、海外で見られるような大規模なボット工作が日本でも現実のものとなる危険性があります。

- “情報の透明性”の低下: ネット上のどの意見が一般有権者の自発的な声で、どれが組織的に作られたものなのか、区別がどんどん困難になります。これにより、有権者は選挙プロセス全体への信頼を失い、民主主義の根幹が揺らぎかねません。

このアナログな事件は、日本が海外のようなAI駆動型の大規模な情報操作に飲み込まれる前に、明確なルールを確立する必要があることを強く示唆しています。それは、政治活動における広告表示の義務化、AI生成コンテンツの識別制度の導入、そして政府から独立した第三者機関による監視体制の構築といった、具体的な制度設計を急がねばならないという警告なのです。

結論

今回の政治家のステマ疑惑は、単なるスキャンダル以上のものを私たちに突きつけました。その核心は、

①法的な罰則の有無ではなく、政治倫理と信頼の問題であること

②海外のサイバー戦争とは異なる、日本特有の“手作り感”あふれる小規模なものであること

③AIが選挙を支配する未来への重大な警告であること

という3つの教訓に集約されます。

AIによる情報操作が新たな主戦場となる未来において、私たちは責任の所在をどこに求めるべきなのでしょうか。ルールを定める立法府か、コンテンツをホストするプラットフォームか、それとも、この新たな現実を自らのリテラシーで見抜かなければならない有権者自身かもしれません。