目次

牧島かれん氏のステマ問題

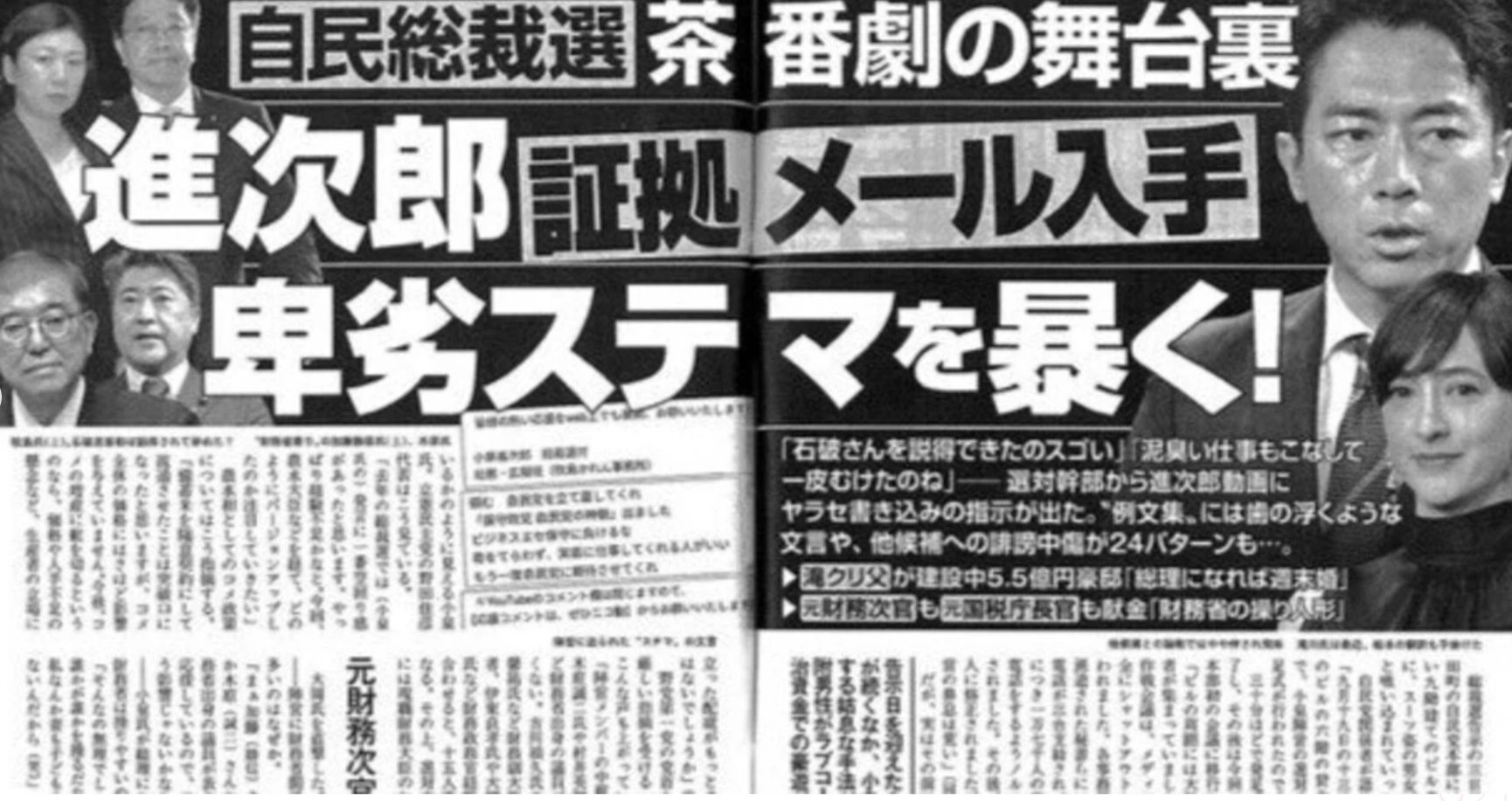

元デジタル大臣の牧島かれん氏が関与したとされる、2025年9月の自民党総裁選における小泉進郎氏陣営のステルスマーケティング(ステマ)問題。このニュースは、単なる「ネット工作」の一例として片付けられるべきではありません。特に、独特のユーザー文化を持つ「ニコニコ動画」のようなプラットフォームが舞台となったことで、その根は一層深いものとなっています。

なぜこの問題は単なる陣営の「行き過ぎた応援」では済まされず、メディアや世論からこれほどまでに厳しい批判を浴び、大きな炎上へと発展したのでしょうか。その理由は、一見するよりもはるかに根深く、日本の政治倫理やデジタル社会における信頼のあり方を根本から問うものだからです。

本記事では、このステマ問題がなぜこれほど深刻なのか、その背景にある5つの驚くべき、そして深く憂慮すべき論点を掘り下げて解説します。これは単なる一議員のスキャンダルではなく、私たちの社会が直面する課題を映し出す鏡なのです。

最大の皮肉:「防火管理者」が放火したに等しい矛盾

この問題の深刻さは、まず牧島氏の立場と行為の間に存在する、あまりにも大きな矛盾から始まります。彼女は日本の初代デジタル大臣として、まさにデジタル空間の健全化を推進する最高責任者でした。その職務には、オンライン上の「偽情報対策」や、SNS利用に関するガイドラインの策定などが含まれていました。

ところが、その牧島氏の事務所が、小泉進次郎氏を称賛するコメントを組織的に投稿するよう指示していたことが発覚します。情報の透明性を確保し、偽情報と戦うべき立場にあった人物が、自ら世論を歪めかねない「情報操作」に手を染めていたのです。この完全なダブルスタンダードは、元デジタル大臣という職務の信頼性を根底から覆すものであり、SNS上では痛烈な批判が巻き起こりました。

「元デジタル相がステマ工作って、放火犯が防火管理者だったレベル」

多くの国民が感じた裏切りと失望感を、この一言が的確に象徴しています。

自らが関与したルールを自ら破る構図

この個人的な偽善は、単なる倫理的な問題にとどまらず、法的な領域にまで踏み込みます。日本では2023年10月に改正景品表示法が施行され、広告であることを隠して宣伝するステルスマーケティングは「不当表示」として明確に法規制の対象となりました。これにより、ステマは倫理的な非難の対象であるだけでなく、違法な誤認表示行為と定義されるに至ったのです。

さらに問題を深刻にしているのが、牧島氏自身がこの景品表示法の法整備プロセスに関与していたという事実です。これは、自らが社会のルールとして定めることに関わった法律を、自らの陣営が破るという最悪の構図を生み出しました。単に法を犯すだけでなく、その法の制定者の一人がルールを軽視したと見なされる行為は、極めて重大な倫理的違反であり、政治家としての資質そのものが厳しく問われる事態となっています。

元デジタル大臣の「情弱すぎる」ネット危機管理

倫理的、法的な問題に加え、この事件は元「デジタル大臣」の事務所が見せた、驚くほど低いレベルの技術的リテラシーを露呈させました。報道によれば、ステマ工作の指示は、デジタルな足跡(ログ)が明確に残る「メール」という最も安易な手段で行われていました。

現代の情報工作において、身元を隠すためにVPNや匿名化ツールを用いることは、もはや専門家でなくとも基本的なオペレーションセキュリティ(OpSec)です。しかし、そうした初歩的な対策さえ講じず、追跡が容易な方法で指示を出していたことが、SNS上で「情弱すぎる」という嘲笑を浴びる原因となりました。この一件は、日本のデジタル化を牽引する最高責任者の陣営が、オンラインの基本すら理解していなかったという事実を突きつけ、日本の「IT後進国すぎる」という自己認識をさらに強める皮肉な象徴となってしまったのです。

多様性登用の看板倒れ?女性活躍への冷や水

この事件が引き起こした波紋は、よりデリケートな社会的議論にも及んでいます。牧島氏は「初の女性デジタル大臣」として任命され、その人事は政府の多様性推進を象徴する動きとして注目されていました。しかし、今回の深刻なスキャンダルは、そうした期待に冷や水を浴びせる結果となります。

一部のメディアや批評家からは、「能力よりも多様性という看板が優先された結果ではないか」という厳しい指摘がなされました。これは、日本の政治や企業文化において、象徴的な意味合いで登用された人物が失敗した際にしばしば見られる批判のパターンです。多様性を推進するために任命された人物が大きな失態を犯すと、その個人だけでなく「多様性登用」という理念そのものへの逆風となり、今後の取り組みを阻害しかねないという負の連鎖への懸念が表明されたのです。

「多様性って、能力ない人を飾るための道具になってない?」

SNSで見られたこうした声は、善意の理念が、一つの失敗によっていかに容易く批判の的となりうるか、その難しさを示しています。

単なる不祥事ではない、民主主義の根幹を揺るがす行為

最終的に、この事件は一議員や一陣営のスキャンダルという枠を超え、日本の民主主義そのものへの攻撃であると見なされています。小泉陣営は「国民の声を聞く」というスローガンを掲げながら、その裏では都合の悪いコメント欄を閉鎖し、ステマ工作によって人工的に「国民の声」を演出しようとしていました。

その手口は、単なる自己称賛にとどまりませんでした。指示メールには「総裁まちがいなし」といった称賛コメントの例だけでなく、他候補を「エセ保守」と中傷するような攻撃的な文言まで含まれていたと報じられています。これは、世論を欺き、有権者の判断を歪めようとする意図的な試みであり、政治家と市民の間に不可欠な信頼関係を破壊する行為に他なりません。メディアがこの問題を単なる失態ではなく、公正で透明なプロセスという民主主義の基盤を揺るがす重大事として報じているのは、まさにこのためです。

結論

牧島かれん氏をめぐるステマ問題は、単なるネット上の不正な宣伝活動ではありません。それは、デジタル社会の旗振り役が犯した個人的な偽善から始まり、自ら関与した法を破る倫理観の欠如、国家のデジタル化を象徴する立場にありながら驚くほど低い技術リテラシー、そして最終的には、国民を欺き民主主義の根幹を揺るがす行為へと至る、複合的で深刻な事件でした。

この一件は、私たちに重い問いを突きつけています。プラットフォームのアルゴリズムや組織的なキャンペーンが容易に「民意」を製造できてしまう時代において、私たちは政治的コミュニケーションの倫理的境界線をどのように再定義し、民主主義を守っていかなければならないのでしょうか。その答えを見つけることは、デジタル時代の健全な社会を築く上で避けては通れない課題です。