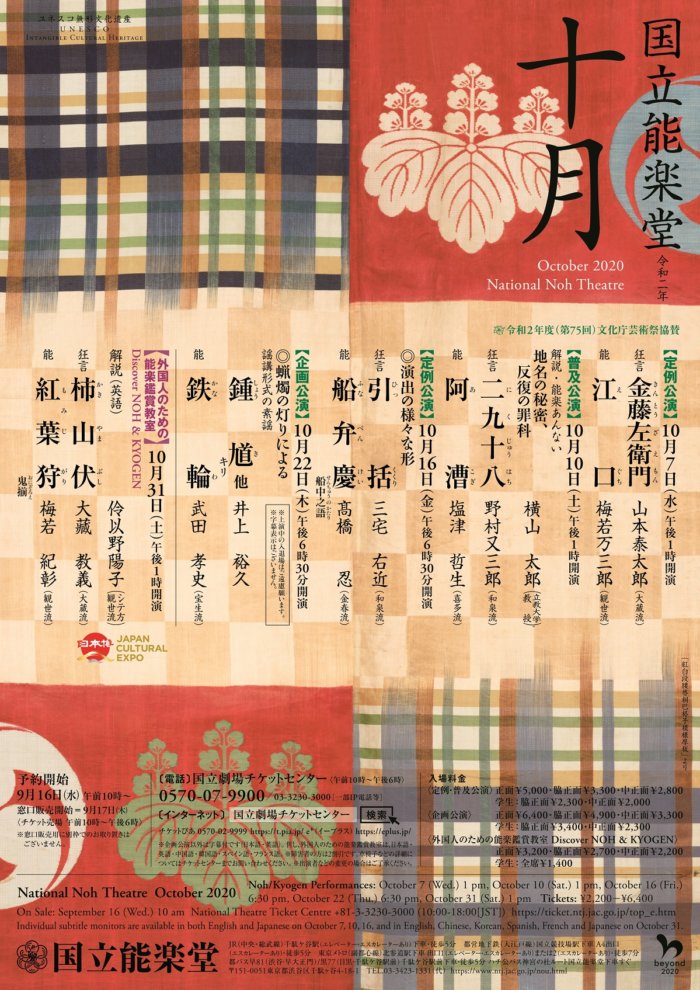

国立能楽堂での能楽講座、2020年10月の能は「江口」、「阿漕」、「船弁慶」、「鉄輪」

公開講座:10月の狂言と能 作品のあらすじ

令和2年9月7日14:00-15:30@国立能楽堂大講義室

講師:氷川まりこ

江口 ー 聖なる遊女

江口は大阪の淀川に面した水上交通の要衝。平安時代から栄え、遊里があった。

江口は大阪の淀川に面した水上交通の要衝。平安時代から栄え、遊里があった。

シテの遊女は普賢菩薩に化して西方に去る。俗(遊女)と聖(普賢菩薩)は表裏一体なのだ。

遊女が西行に「ここは仏門に入った人が来るところじゃないわよ」というところが面白い

阿漕 -死んでも止められないー

殺生禁断の伊勢の浦で隠れて魚を捕る漁師。地獄に落ちた後にも密漁への執念は捨てられない。

「阿漕」は魚鳥殺生の罪穢れを主題としていて、ほかに「善知鳥」「鵜飼」などと三卑賎と呼ばれる演目である。

一度覚えたスリルは楽しみとなって止められない

船弁慶 -静と動の展開ー

前シテは静御前(義経の愛妾)、後シテは平知盛(義経の敵)、主役は弁慶(義経の家来)という変則な構成。そして源義経は子供が演ずる。

後シテの平知盛は清盛の息子で知将。壇ノ浦の戦いでは、能「碇潜(いかりかずき)」で碇を抱いて海底に沈む。

義経は船弁慶で西国に行こうとしたが、平家の亡霊に遭い陸奥の平泉に逃げるのが、能「安宅」で演じられる。

鉄輪 -「時節を待つ」と言い残して去るー

女性の激しい恋を受け止める神がいる貴船神社。夫の裏切りを恨む女は、丑の刻参りを7日続け満願となり、鬼に変身できた。女は鉄輪(かなわ、五徳のこと)を頭にかぶり3本のロウソクをともし夫を襲う。

「うはなりうち」と呼ばれる、夫がそれまでの妻を離縁して後妻と結婚するとき、先妻が予告した上で後妻の家を襲うという風習が古来からある。

鬼となった女は「時節を待つ」と言い残して去る。まだ終わっていない。

まとめ

コロナ禍で3~6月中断していた能が再開している。

入り口で体温測定、マスク着用を求めれられ、席も間隔をあけて座る。