能楽とは

平安中期の滑稽な寸劇「猿楽」を基に、14世紀の室町時代に観阿弥・世阿弥が能の形を作り上げました。

江戸時代には、徳川幕府が中心となり武家の芸能として完成をみました。

能は、謡(うたい)と舞(まい)を中心に構成されています。亡霊や生身の主役が登場し、能面をかけて演じます。

狂言は能の対として「笑い」を基調とし、庶民の日常や民間説話を素材としています。

「能」の早わかり

仮面をつけて演じる歌舞劇

仮面や美しい衣裳をつけた人物が、笛や打楽器と、言葉に節をつけた謡(うたい)に合わせて、せりふと舞によって物語を展開させる歌舞劇です。

演者のわずかな動きに深い意味が込められています。亡霊や精霊など、現実の人ではない者が主役となることが多いのも特色です。

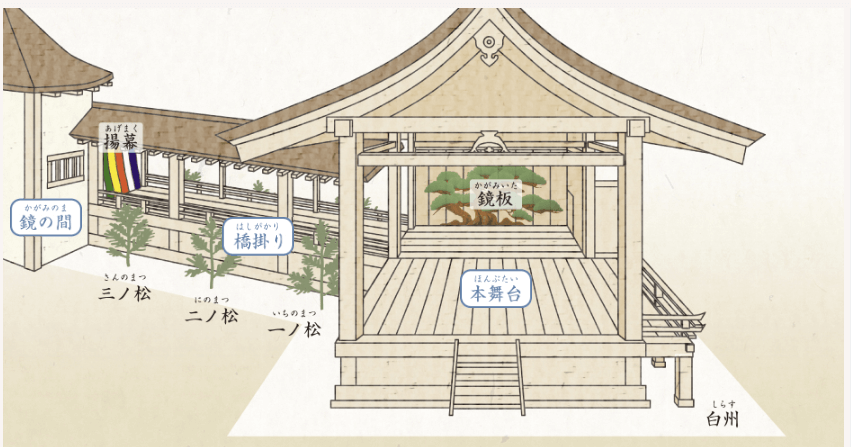

能の舞台は小さな「宇宙」

能舞台はひとつの哲学を持っています。

「無」の空間にさまざまなドラマが生まれ、それがま「無」に戻って鎮まるということです。

これは「禅」の精神と共通するものではないでしょうか。

最初に能楽堂に入ると、屋根の下にまた屋根のある能舞台があり驚きます。

能舞台は、もとは野外で建ててられていたのを留めているためです。

背景の老松の絵も能が野外で上演されていた名残でしょう。

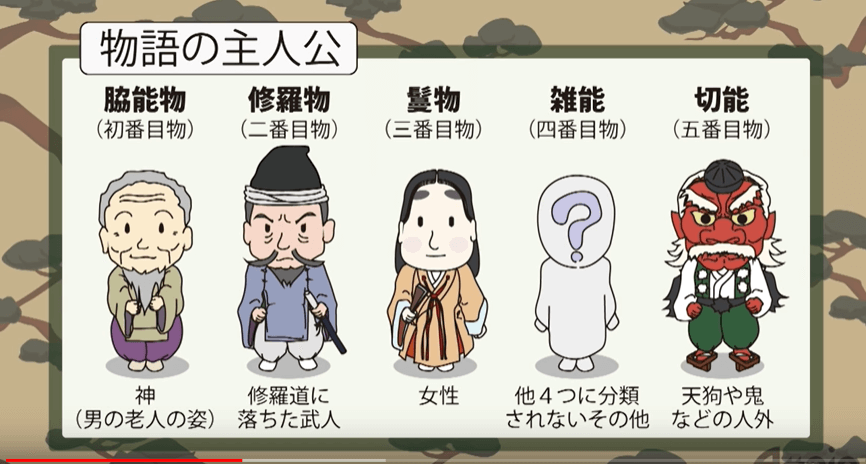

能の種類

能の演目は主題によって5つに分けられます。

能の進行

能が演じられるとき、ベルのような合図がないので、最初はいつ始まり終わったの分からないかもしれません。

はじめて実際の能を観ると、誰が何をしているのかも分からないかもしれません。

能には大まかな上演の流れがあります。

亡霊が現われて過去を回想するというパターンの「夢幻能(むげんのう)」の場合、能は、前後の二つの場で構成されます。

井筒(いづつ)の例で舞台の流れを見てみましょう。

能「井筒」の舞台

何もない舞台

舞台の上は何も置かれていません。

笛の音が開演の合図

揚幕(あげまく)の向こうから、笛の音が聴こえてきます。「囃子方(はやしかた)」という器楽の奏者が、鏡の間で調子を整える音が、開演の合図です。

声楽や器楽などの演者の登場

揚幕から囃子方が、続いて舞台の右奥のくぐり戸から、「地謡(じうたい)」とい合唱する演者たちが現われ、舞台の右側に座ります。

舞台装置の運び入れ

「作り物」という、簡略化された舞台装置が、「後見(こうけん)」によってが運び込まれます。これで上演の準備が整います。

相手役の登場

囃子の演奏が始まると、揚幕から「ワキ」という相手役が現われます。

仮面は着けていません。演目によってはワキに伴う従者なども、このときに登場します。

相手役の自己紹介

ワキは自分が誰かを名乗り、これまでの旅の様子と、ある場所へ到着したことを述べます。長い旅路は、前後に数歩進むことで表されます。

主役の登場

仮面と美しい衣装を着けた主役の「前(まえ)シテ」が、揚幕から現われます。

前シテは、亡霊や神が人の姿を借りていることが多く、ワキの問いかけに答えながら、その土地にゆかりのある物語を話し始め、自らがその物語の主となる人物であることをほのめかします。

前半の終了

前シテは、いったん退場し、これで前半が終わります。

狂言の演者による物語の説明

狂言の演者が、ワキとやり取りをし、その土地の故事や事件について語ります。

狂言の演者が、能の一役として登場することを「間狂言(あいきょうげん:アイとも)」と呼びます。

主役の舞と退場

姿を変えた主役の「後(のち)シテ」が再び現われ、後半が始まります。

後シテは、亡霊や神が本来の姿で登場し、華やかだった頃をしのんで謡ったり舞ったりし、夜明けとともに退場します。

すべては、ワキが見た夢のなかの出来事であったことになります。

他の演者たちの退場

ワキが退場します。作り物も片付けられ、囃子方や地謡たちも退場し、劇が終了します。

何もない舞台

舞台は、何もない空間に戻ります。余韻が残り大きな拍手もありません。

能楽師インタビュー

薪能は芸の原点

「芝居に行く」は、芝のある屋外で能、神楽を見に行く意。薪能のように自然の空気と添いながらやるのが芸の原点。

午前は低音、午後は高音

「東から太陽が上がるのは神の心」。午前中は晴れ晴れとして低音でやる。「西に太陽が沈むのは、仏の心」で高音になる。

感動した能は3日忘れない

「能は分からなくてよい」、「感じろ」といつも言っている。昔から「感動した能は3日忘れない」と言われている。体に感動が残っているっていう3日っていう言葉を使って、昔の人は言ってました。

裏っ側が能を支えている

観世寿夫は、「もう僕はシテ構えなくなったら地謡だけでいいんだ」と言う説を唱え「地謡に命をかけるんだ」って。能演劇は地謡、囃子方が重要な位置にある。

橋掛かりが歩ければその能は成功だ

元狂言師であったから、宝生流の先輩からも教えられた。

「地謡が回してやるよ」と言われた

宝生流の大先輩がいて「お前はただ動いていればいい。回してやる」って言われ。「はい分かりました」って言って(演じた)。

謡が謡えれば、型はできるよ

「型ばっかりやるな」って言う。

「囃子方、何年、何年」って。「謡一生」って言うんですよ。

能の「謡十徳」

- 『不行而知名所』 行かずして名所を知り

- 『無薬而散欝気』 薬なくして欝気を散ず

- 『在旅而得知音』 旅に在りては知音を得る

- 『不習而識歌道』 習わずして歌道を識り

- 『不望而交高位』 望まずして高位に交じる

- 『不詠而望花月』 詠せずして花月を望む

- 『不老而知古事』 老いずして故事を知り

- 『不触而知仏道』 触れずして仏道を知り

- 『無友而慰閉居』 友無くして閉居を慰め

- 『不恋而懐美人』 恋せずして美人を懐き

能の地頭の位置

観世流での仕舞の地頭の位置は

二人地謡ー客席から見て右

三人地謡ー真ん中

四人地謡ー客席から見て右から2番目

五人地謡ー真ん中

六、八人の地謡ー後列の上記

扇子の持ち方

素謡の扇子の持ち方 能の扇子の持ち方

地謡は謡う前に扇子の竹の部分を舞台に付け(写真右)、謡い終わると扇子を置き、手を袴に入れます。

素謡や仕舞、舞囃子の時は、要(かなめ)を持って斜めに構えます(写真左)。

要元を立て方は家によって違い、写真のように扇子の親骨を横に向る、親骨を正面に向ける、斜めに向ける3通りあります。

家の混成地謡では、地頭もしくはシテの家の持ち方に合わせます。

子方が出る能の演目

『春栄(しゅんねい)』

『富士太鼓(ふじたいこ)』

『満仲(まんじゅう)』

『橋弁慶(はしべんけい)』

『唐船(とうせん)』

『安宅(あたか)』

『海人(あま)』

『生田敦盛(いくたあつもり)』

『歌占(うたうら)』

『善知鳥(うとう)』

『大蛇(おろち)』

『柏崎(かしわざき)』

『邯鄲(かんたん)』

『国栖(くず)』

『高野物狂(こうやものぐるい)』

『桜川(さくらがわ)』

『三笑(さんしょう)』

『自然居士(じねんこじ)』

『昭君(しょうくん)』

『正尊(しょうぞん)』

『隅田川(すみだがわ)』

『住吉詣(すみよしもうで)』

『摂待(せったい)』

『草紙洗(そうしあらい)』

『大仏供養(だいぶつくよう)』

『竹雪(たけのゆき)』

『谷行(たにこう)』

『調伏曽我(ちょうふくそが)』

『土車(つちぐるま)』

『藤永(とうえい)』

『木賊(とくさ)』

『鳥追船(とりおいぶね)』

『花筺(はながたみ)』

『雲雀山(ひばりやま)』

『百万(ひゃくまん)』

『船弁慶(ふなべんけい)』

『三井寺(みいでら)』

『輪蔵(りんぞう)』

関連リンク

観世流の能公演 2022 年間予定 国立/宝生/観世能楽堂

「能、謡」NHK放送予定 FM能楽堂/にっぽんの芸能/古典芸能への招待